撰文/佳禾|聖靈月刊573期-2025.06|主題/不輕易向自己告別

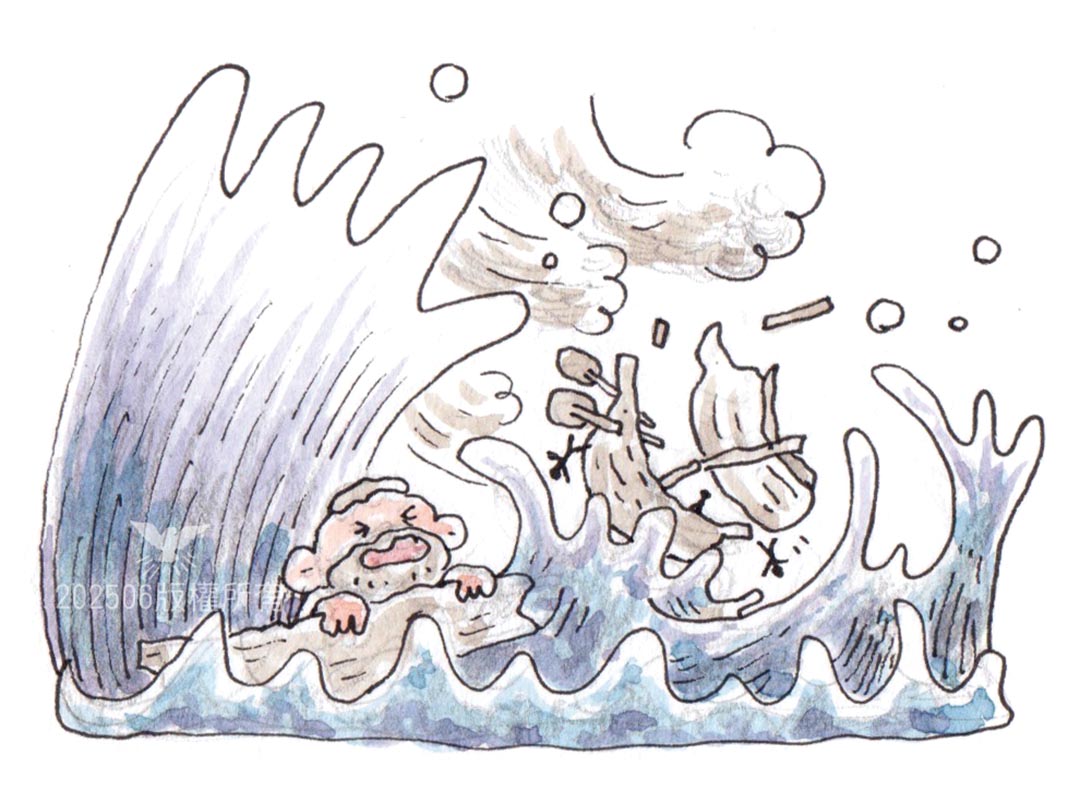

圖/嗚叮

需要多大的決心和勇氣,又是什麼樣無法承受的重擔,叫一個人轉身跟他的生活和一切與他有關的人事物隔絕?嘗試理解自殺的心理歷程前,我們首先得去理解,「人為婦人所生,日子短少,多有患難」(伯十四1)。關於人的秉性與際遇,生命中的悸動與失落,做為人,我們都一樣,所以願意去關切這個議題,關懷孤立且痛苦的靈魂;也因上主的恩祐,出於基督憐憫的心腸,我們願意去凝視生命中最遺憾的決定。

一、自殺的因素

無論是什麼原因讓人選擇轉身離開,最後狀態必然是孤單的,是無奈又絕望的。活著只是沒有盡頭的痛苦,沒有其他能釋懷痛苦的方式。

然而,為什麼人會走到這一步呢?「冰凍三尺,非一日之寒」,那是找尋活路不可得之後的選擇。問題是,真正的活路在當事人看來未必是活路,當事人要的活路卻未必可行,這就是起死回生的困難之處。

其一

保羅曾提到他在亞細亞遭遇苦難,被壓太重,力不能勝,甚至連活命的指望都絕了(林後一8-10)。這裡不是指保羅有自殺的意圖,而是反映大多數人在壓力下無力回天,感到絕望的狀態,而「絕望」正是許多人自殺的主因之一。

再怎麼努力都沒有用,困在目標與現實的鴻溝中,常聽見的一句話是「我累了!」然後是「我想休息了!」任憑誰都沒有辦法幫助身心耗竭的人再有活下去的動機。感謝主!保羅明白不能再靠自己了,只能靠叫死人復活的神。

其二

亞希多弗轉身離開押沙龍回家時,眾人絕對想不到絕頂聰明的軍師謀士就這麼走到英雄末路(撒下十六23,十七23)。先不提神敗壞他的計謀,頂級軍師亞希多弗無法接受別人的否定,自視太高是他過不去的檻。放在尋常人的情境,就是抱持自我中心的態度,難以接受別人的意見,甚至視他人故意作對或陷害,當一而再,再而三受挫時,必然忿忿不平,心灰意冷,最後無路可走。

對當事人而言,無法認清「有一位全智的神統管萬有」是其最大的障礙──難以承認其缺欠或錯誤,不能卑屈降服。一直堅持己見,就無法從自己「想像」的艱苦脫身。

其三

雅各聽說約瑟死了,老淚縱橫,哭喊:「約瑟被撕碎了!撕碎了!」說:「我必悲哀著下陰間,到我兒子那裡」(創三七33-35)。悲莫悲兮生別離,何況是白髮人送黑髮人!雖然那是約瑟哥哥們的謊言,但是失去摯愛,生有何戀?

死亡是切割人我連結最決絕的事。世間充滿淚水,原因都是人我關係的破裂和失落,完善人我關係成為支撐自己活下去的力量與目標。一旦遭遇霸凌、背叛、不被諒解或認可……,同樣叫人無法接受,變成自卑與憂鬱的主因。假如失去愛的連結,彷彿世界沒了自己的位置,活著也枉然。

其四

以利亞在迦密山上滅了四百五十個假先知,事後在耶洗別的死亡威脅下起身逃命,力竭之後向神求死,後來抱怨百姓背離,剩他一人服事神且被追殺(王上十九1-4、9-10)。約拿不願聽命向敵國傳警告,經歷魚腹的煎熬後才悔改去傳警告。最後尼尼微城的眾人悔改得救,但約拿卻在此時求死,抱怨神多此一舉(拿四1-3)。

兩位先知的行徑可以歸類為衝動行為、情緒勒索。他們的眼界在神看來都十分狹隘,光用個人的想像作判斷。衝動:是行動前沒有省思、求問神,以人的方式去應對。情緒勒索:是想以死──最強烈的手段──抗議神沒有顧念一己的苦心孤詣。

他們真的想死?其實未必,若非神耐心的開導,恐怕鑄成大錯(王上十九18;拿四9-11)。生活中,我們有時也會感到沒有得到關注和肯定,甚至覺得人皆負我,結果任性以死相逼或報復,讓彼此都疲憊不堪,不小心還可能擦槍走火。

其五

約伯身心交瘁之際,妻子卻說:「你仍然持守你的純正嗎?你棄掉神,死了吧!」(伯二9),約伯遭此重擊,仍不以口犯罪。掃羅王問了交鬼的婦人,那個惡者假扮的撒母耳說:「明日你和你眾子必與我在一處了;耶和華必將以色列的軍兵交在非利士人手裡」(撒上二八19),直接詛咒掃羅明天必死!結果掃羅出戰重傷,自刎而亡。

不管是誰說的,聽見別人要他去死,等同被放棄,生命價值瞬間歸零:「是啊!我何苦呢?活著幹嘛呢?」精神疾病有時出現幻聽症狀,內容或者在控訴患者的不是,甚至慫恿尋短,當下可能促使早被疾病所苦的人了結性命。我們不得不嚴肅地看待一個事實,內心方寸之地是激烈靈戰的戰場,是搶奪靈魂的前線。惡者總是利用人性的脆弱,用各種伎倆誘惑燈枯油盡的人走向死亡。

以上諸多因素經常混和在一起,只是程度的多寡不同。複雜的人心,複雜的環境因素交織在一起,讓我們難以捉摸、預料。如何因應,需要繞到意圖自殺者背後主觀的想法。

二、自傷者與意圖自殺者傳遞的訊息

自我傷害有時候是自殺的前奏,是一種強烈表達訊息或宣洩情緒的激烈手段。在青少年青澀的階段,初嘗人生甘苦,與過去無憂的童年大不相同,又不知如何跟身邊的人溝通,得不到寬慰諒解;加上媒體或友伴的模仿學習,常見到傷害身體的行為,讓無法承受的壓力藉由劃出傷口的痛楚流洩出來。

當我們瞥見這一幕時必定吃驚與憤怒,但請先按捺怒氣,想想既是大好青春又何苦呢?是否曾經傾聽他的心情?陪他們流淚?擁抱(我是說真正的擁抱)與安慰呢?何不牽起他們的手,跪求主耶穌的憐恤,為他們舉手禱告!(參:哀二19)。

有刻意讓我們知道的,或是求救,或是情緒勒索,不一而足。背後都蘊藏強烈的情緒與動機,期待我們的關注和支持,但問題是我們可能為此心煩意亂,因為過去不好的溝通經驗或情緒化無理的要求,讓我們關心不下去,甚至惡言相向。如果是這樣,請千萬不要忌諱求助!不要斷言已經沒救了,這就讓當事人更加孤立與絕望(參:伯十六2)。若解決不了問題,也可能導致不可逆的結局!

也許不是全部,但意圖自殺的人,事實上會考慮要不要這麼做,他們的腦海往往比旁觀者想得更複雜深入(卻未必有頭緒),當他們下定決心,其「勇氣」是比我們更堅定的。他們也曾找尋不用死,便可以解決問題和停止痛苦的方式,但卻遍尋不著。有時候旁邊的人不能理解他們的處境,提出的見解既膚淺又無知,例如「想開一點」或「事情沒有你想得那麼嚴重」,以至於只剩死路一條。

當我們無法明白意圖自殺者的思緒,也解不開他們痛苦的枷鎖時,最好的方式只有陪伴和傾聽(伯二一2)。身處痛苦絕境者的心情非外人能體會,他們渴望的是貼近內心的溫柔撫慰與明瞭的解釋,而不只是道德勸說,因為這樣無法消減內心的苦痛。

站在信仰與真理的觀點,唯有真神能參透人心(耶十七9-10)。所以尋求必要的專業協助,或者讓有經驗的同靈關心之外,是否能苦人所苦,並來到主面前懇求賜下智慧、能力,才能解開意圖自殺者脆弱又禁閉的心靈(參見約伯記中以利戶的論述)。隨意解釋當事人的處境和意圖,不僅讓他把心門關上,更會激化對方更極端的想法和行為。

三、在轉身之前

箴言二十四章11節說:「人被拉到死地,你要解救;人將被殺,你須攔阻。」這是基本的道理,但真的去做,需要很大的智慧與勇氣,也非常忌諱任意的批評或建議,因為有時候連當事人都不懂自己為什麼想死,何況旁邊的人?

「偏行己路」可算是人類普遍的錯誤,也是脆弱的表現──為了凸顯自己的特色和價值,遮掩內在的空虛和羞恥,保護受傷的心靈。這些原無可厚非,之所以稱之為錯誤,或是真理上所稱的「罪」,乃是因為走到盡頭並非活路──「世俗的憂愁是叫人死」(林後七10)。

生死之中有太多艱難,因為人心深邃無法識透,有見識的屬靈之人就當用溫柔的心將他挽回(加六1),回到基督的愛中得生命,並且得的更豐盛。

|