撰文/黃嘉文|聖靈月刊573期-2025.06|主題/不輕易向自己告別

幾年前,一位知名前體育主播之死,在臺灣引起很大關注。他因為末期癌症疼痛難耐,亟於尋求安樂死,以停止痛苦的困境。由於他的高知名度,這事件在當時社會,掀起關於安樂死的一波討論。後來這位前主播遠赴歐洲了結性命,社會上的討論也隨之迅速冷卻。

其實安樂死並不是什麼新鮮的議題,當醫學進步,人們愈來愈能干預生死,這議題也跟著浮上檯面。無奈社會上對這類爭議的討論,特別是在這個百家爭鳴的網路時代,對於釐清問題往往毫無助益,甚至更常流於雞同鴨講。由於安樂死是一個很大的議題,當情境不同,面臨的倫理問題也跟著南轅北轍。所以在我們進一步探討之前,一定得先弄清楚:你說的安樂死,和我說的究竟是不是同一件事。

首先,搞清楚你在討論什麼

安樂死的英文「euthanasia」源於希臘文,由「good」(好)、「death」(死亡)兩個字根組成,直譯出來大概相當於中文的「善終」,不過這個意義,和如今人們普遍的理解顯然完全不同。現今社會提到安樂死,通常是強調以人為介入干預死亡的過程。基於介入方式是主動或被動,以及介入程度的不同,人們所謂的安樂死就可以區分為多種類別。

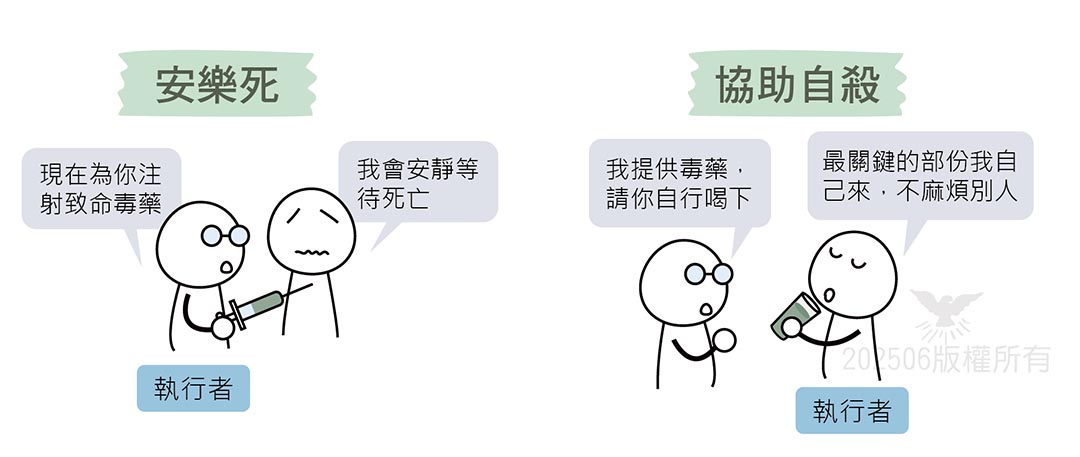

本文對「安樂死」一詞採用狹義的定義,援引「臺灣安寧緩和醫學學會」的名詞解釋:「依知情病人的意願,使用藥物或其他方式,刻意結束其生命。」這個定義包含兩個條件:1.當事人知情且同意、2.結束當事人生命的行為是由其他人執行。簡單來說,就是當事人請其他人來殺害自己。

上文提到的前體育主播,其實不符合此定義。據報導,他委託一個協助人死亡的機構,由該機構提供致死的藥物,再由他自行服用而身亡,實際上算是「協助自殺」,和前述「安樂死」的差別,在於「協助自殺」是自己執行結束生命的行為,「安樂死」則是由別人執行。

圖/吳盈光

對一個尋求死亡的人來說,不論自殺、協助自殺、安樂死,除了協助者介入的程度不同之外,當事人死亡的結果其實沒有差別。不過安樂死畢竟算是受囑託殺人,所以在這幾項之中的爭議最大,全世界立法允許的國家或地區也寥寥可數。至於自殺(及協助自殺),本期主題已有多篇文章討論,這裡就不再特別探討。

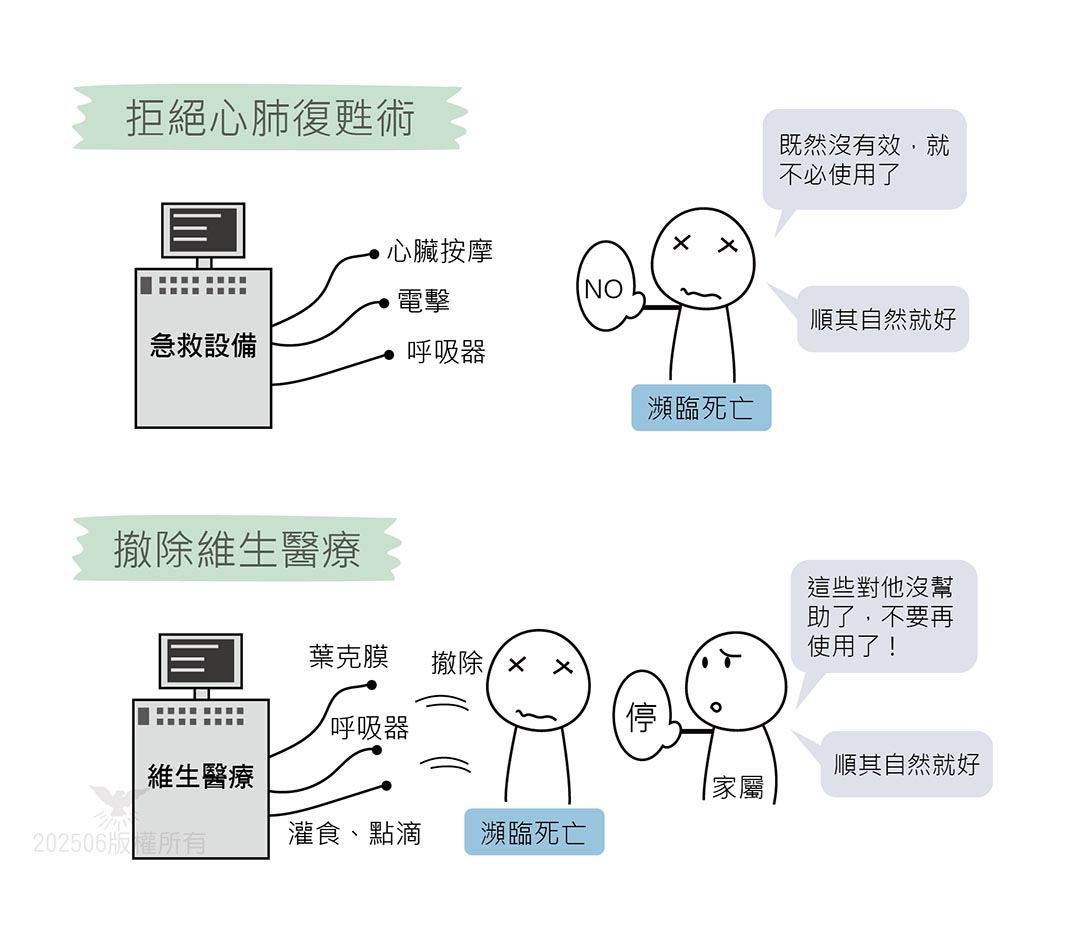

另一個經常和安樂死混淆的狀況,是當一個病人瀕臨死亡之際,不進行急救(DNR,不施行復甦術)或是停止使用維生醫療(指呼吸器、葉克膜等維持生命徵象的醫療)。基本上,這個狀況的性質和前述「安樂死」大相逕庭:安樂死是主動結束當事人的生命,但是當醫療已經無法挽回病人性命,或者只是延長病人的死亡過程,急救、維生醫療只是徒增病人痛苦,這時候停止這些醫療,其實只是讓病人回歸原本的疾病過程,算是「自然死」。有人稱這種過程為「消極安樂死」或「被動安樂死」,不過以本質來說,並不是那麼合適的稱呼。

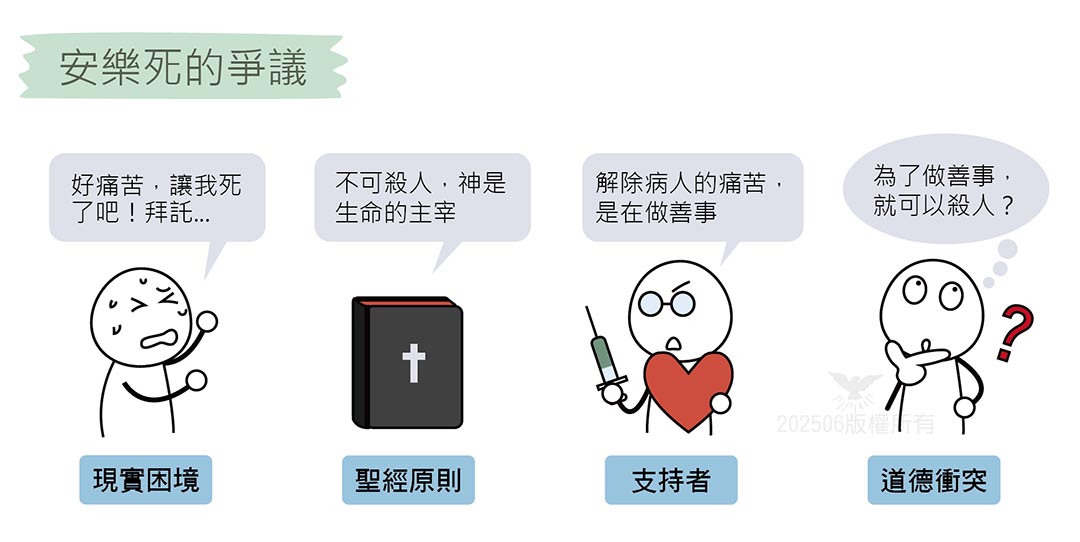

我的生命我作主,有什麼問題?

「為了解除一個人的痛苦而刻意結束這個人的生命」,看起來有良善的動機,不過會有如此大的爭議,是因為安樂死終究是殺人。為了良善的目的而殺人可以嗎?人有沒有主動選擇死亡的權利?不論在倫理、宗教上,關於安樂死的討論,大致上都是圍繞著這些問題。

贊成安樂死的人認為,對受苦的人給予安樂的死亡,是仁慈的做法,不但可以解除他的痛苦、解除家人及社會的重擔,死亡的過程也可以更有尊嚴。但是作為基督徒,卻無法同意這樣的主張。上述贊成理由有著明顯的功利取向:認為生命是可以稱斤論兩計算的,「不值得」的生命就不需要保留,而為了達成目的,就連殺人也被視為正當的手段。

然而,聖經明白地告訴我們「不可殺人」(出二十13),也明確宣告:掌管生命的權柄屬於神(申三二39)。人類是神照著自己的形像所造(創一27),因此具有神的樣式,人的生命本身是神聖的。主張人有權利主動選擇死亡,無疑是奪取神掌管生命的權柄。

在神眼中,人的生命比世上的事物都寶貴,不能以物質的價值來衡量。耶穌說:「人若賺得全世界,賠上自己的生命,有什麼益處呢?」(太十六26)。從經濟負擔的角度來主張安樂死,顯然是忽略了神賦予生命的價值,也忽略了生命本身的神聖。「生命無價」不該只是一句口號。

有人則認為安樂死可以解除人的痛苦,動機是良善的。然而,為了達到目的,我們不能不擇手段,「作惡以成善」(羅三8)並不是聖經認可的態度。聖經中一些古聖徒,在困苦、絕望的當下,頂多是求神取去他的性命(參:王上十九4;伯六9),而不會把自殺當成選項。掃羅王、士師亞比米勒都在遭受重傷時,要求助手將自己殺死,後來掃羅自盡、亞比米勒被助手殺死,都成為聖經中受到譴責的負面案例。

只是,會尋求死亡作為解除痛苦的方案,勢必承受著相當大的痛楚。我們不認同用自殺、安樂死等方式作為解脫,並不表示我們放任這群絕望的人繼續受苦。既然是痛苦到想死,那麼優先處理痛苦本身,才應該是更合理的方式。事實上,世界上就有很多專業人員,正在為了幫助這些痛苦的人而努力不懈。

緩和痛苦,讓生命價值發光

1967年,英國醫師桑德絲(Cicely Saunders,1918-2005)建立一個專門照顧癌症末期病人的機構,也就是全世界第一個安寧病房。後續這幾十年來,解除末期病人苦痛,陪伴他們走完人生最終章,也協助家屬走過哀傷的安寧照護,陸續在世界各地開花結果。在醫師、護理師、社工師、心理師等多項專業人員的努力下,幫助無數末期病患緩和痛苦,即使病重也能保有良好的生活品質,最後能夠真正有尊嚴地走完人生。

許多人以為,住進安寧病房、接受安寧療護就是只能等死,其實這是天大的誤解。很多末期病人因為症狀痛苦而轉入安寧病房,但是在接受治療,症狀緩解之後,還是有機會可以再去做很多事,完成未竟的夢想。筆者曾經在安寧病房照顧一位末期病患,他的症狀控制好一出院,全家就一起開著車去泡溫泉,因為泡遍各地溫泉就是他的夢想。

像這樣的家庭活動,看似不起眼,但是對這個病患和他的家人來說,卻是寶貴的體驗,日後也會是溫暖的回憶。我們多少有著類似這樣的心願、想完成的事,就算到了病重的程度,只要痛苦能夠有效控制,就仍然有機會圓夢,讓生命繼續發揮價值。但若是把死亡當成解除痛苦的唯一解答,輕率地扼殺生命,生命也就不再有繼續發光的機會了。

「你們看那天上的飛鳥……。你們的天父尚且養活牠。你們不比飛鳥貴重得多嗎?」(太六26)。主耶穌明白指出,生命比什麼都寶貴。

教會裡有一位長輩,幾個月前蒙主召回安息。高齡九十幾的他,身體狀況早已大不如前。儘管年事已高,病痛纏身,但是他仍然持續寫作不懈,記下他對聖經的研究成果及信仰的體會,這些作品長久以來也帶給我們很大的造就。直到過世的前幾天,他竟然還在寫作!一部著作的最後段落此時正好完成,就在最後那次送醫之前。

還記得多年前,有一次這位長輩住院,只能虛弱地躺在病床上,「唉!真是浪費時間!」他感嘆著。我深深感受到,神賦予他的生命,他一分一秒都不想浪費,積極地想要完成神交代的任務。即使年紀大了,身體變差了,仍然奮戰到最後一刻。當他離世時,我看見的是一名戰士的最後身影,用盡全力讓生命發揮價值的典範。

溫暖的關懷,才是安樂之路

沒有人喜歡痛苦,劇烈的痛苦更成為有些人一心求死的原因。不過痛苦也讓人成長,在人生中倒未必全是負面影響。教會裡不少蒙恩見證,幾乎都有個艱難的背景故事,而神的恩典也總是在這些艱難的地方彰顯。

苦難在哪裡,恩典就在哪裡。

當有弟兄姐妹病了,大家普遍很主動付出關懷,這也是教會中許多人有過的經驗。彼此的關懷,雖然取代不了醫藥對改善症狀的效果,卻會帶來溫暖,讓生病的過程不孤單。有研究指出,一個病人愈是經歷到關愛與照顧,就愈能忍受痛苦,也更能面對生命的挑戰。既然人生在世必遇患難,能夠經常彼此分享關懷,對每一個人就都顯得無比重要。

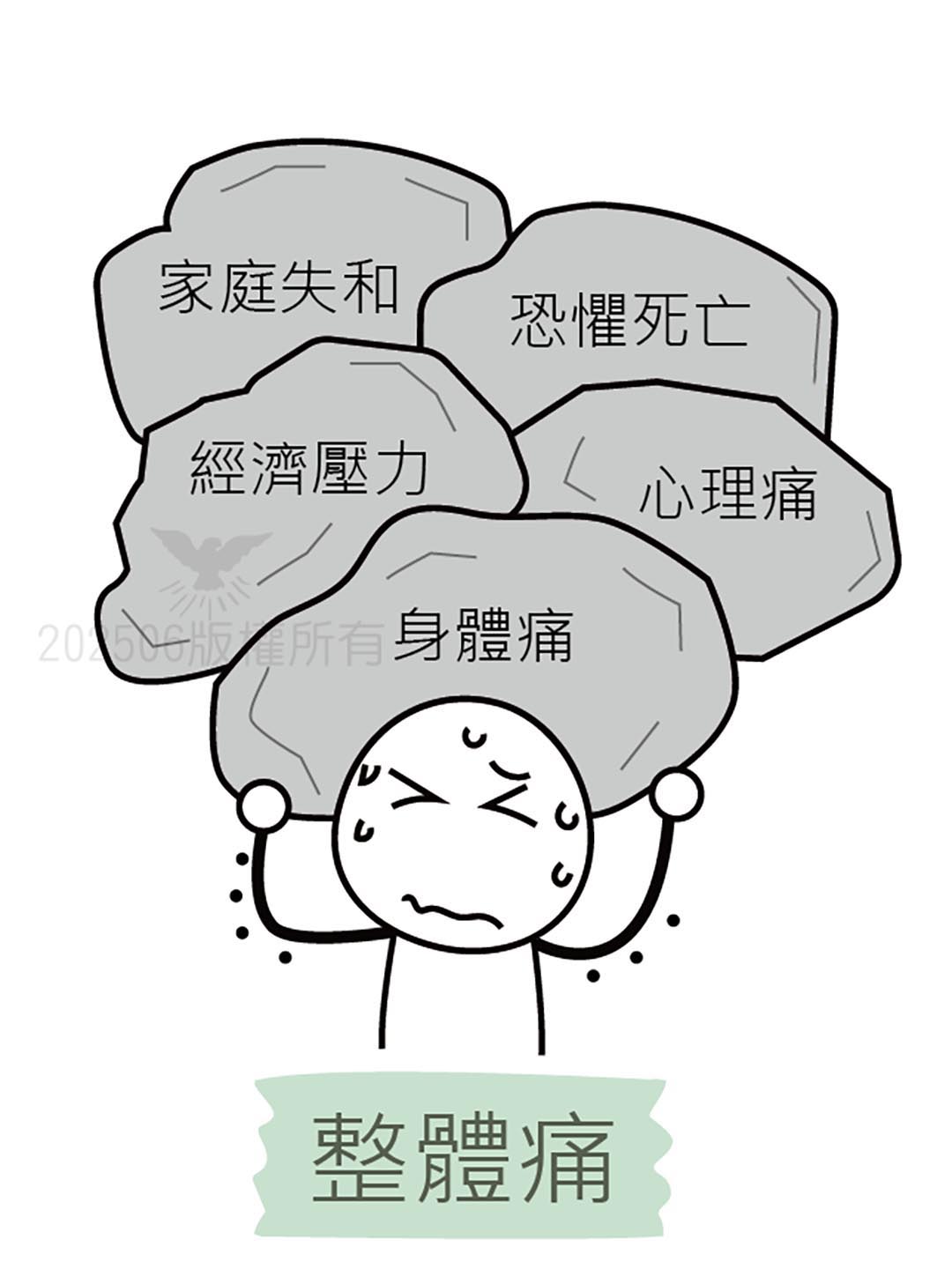

而對末期病患來說,良好的照護、溫暖的關懷,都讓痛苦得以緩和,這麼一來,就不會輕易考慮靠自殺、安樂死等方式來了結生命。安寧療護有一項觀念,稱為「整體痛」(total pain),這個觀念提到,一個人的生理、心理、社會(經濟、家庭等)、靈性(例如面對生死的態度)等因素,都會帶來痛苦,不同的痛苦之間還會互相影響,讓痛苦更加重。為了應對這種棘手的狀況,安寧病房經常安排心理師、社工師一起照顧病人,也有宗教人員進行靈性的關懷,達到「全人」的照顧。

整體痛的概念也暗示我們,能夠平安度日,不是只求身體強健、無痛無災就好,心靈的關懷也是不可或缺的。畢竟不是只有身體的疼痛才會讓人想尋求死亡解脫,心靈的創傷也會。作為基督徒所能做的,無非是盡力將神的愛與恩典,帶到那憂傷破碎的心靈面前,讓他們免於走向自我毀滅的下一步。

我們希望能夠「為了人而解決問題」,而不是安樂死主張的「為了問題而解決人」。我們理解,尋求一死的人,面臨著極大的困境。然而在人不能的,在神凡事都能,我們更期盼的,是神的恩典臨到他們,成為真正安樂的出路。

因為神顧念每一條寶貴的生命。祂如何看待我們,就如同桑德斯醫師詮釋安寧療護的名言:「你是重要的,因為你是你。即使活到最後一刻,你仍然是那麼重要。」

附註:

1.本篇圖、文作者皆為安寧緩和醫學專科醫師。

2.參考資料:

Norman L.Geisler,李永明譯,《基督教倫理學》(Christian Ethics),天道書樓出版。

David Atkinson,匯思譯,《基督教應用倫理學》(Pastoral Ethics),天道書樓出版。

孫效智,〈安樂死的倫理反省〉,《國立臺灣大學文史哲學報》,1996。 |