撰文/劉鴻政|聖靈月刊574期-2025.07|主題/孩子戀愛了(上)

圖/哈莫尼安

前言

在聖經中,神與人的關係經常被比喻為父母與子女的親子關係。神被稱為天父,而信靠神的人則被稱為神的兒女。這種比喻深刻地反映了神與人之間的互動,強調了神對人的供應、愛憐、保護和引導。

神是天地萬物的造物者,並持續保育其中的生命。萬物的存在和延續都仰賴神的供應。正如經上所言:「…… 萬物都本於祂;我們也歸於祂……」(林前八6)。因此,神是「需求的供應與調控者」。

此外,神的本質就是愛。祂是愛的源頭,也是「愛的互動與形塑者」。神的愛普及萬有,祂降雨給義人,也降雨給不義的人。然而,神的愛並非沒有原則。祂設立了條件與定律。再者,神為人類提供了行為準則和道德標準,並通過聖經傳達祂的旨意。人的生存、動作與存活都在乎於神,信靠並聽從神話語的人必能蒙福。故此,神也是「規範的建立與引導者」。

總而言之,聖經中的親子比喻,描述了神與人之間的關係,展現了神對人的供應、憐愛、保護和引導,以及人對神的信靠和順服。綜上,「聖經中的親子觀」成為理解世上親子關係的重要切入點。

本文將以三個面向來探討親子觀,即父母是子女「需求的供應與調控者」、「愛的互動與形塑者」及「規範的建立與引導者」。透過聖經中的實例來闡明,父母在子女成長過程中的角色和責任。

需求的供應與調控者

讓孩子能吃兩顆糖:在教養子女的過程中,滿足子女的需求是父母最基本的職責之一。然而,滿足需求的方式會直接影響孩子的成長與發展。以下引用哈佛大學和紐約大學的「軟糖實驗」為例,探討孩子在面臨需求時的自制力及對其未來成就的影響。

70年代,哈佛大學做了一個軟糖的實驗。實驗情境為:向5歲幼兒發一顆糖,小朋友可以選擇馬上吃糖;但如果不馬上吃的小朋友,20分鐘後可以得到第二顆糖。實驗室研究員經過十幾年,對約100位小朋友的發展情形進行追蹤。追蹤的結果:吃兩顆糖的小朋友,比吃一顆糖的小朋友更有成就。

21世紀初,紐約大學根據相同的實驗情境,且依照父母不同的教育條件和社經地位將幼兒加以分組,並以10倍的樣本數再次進行實驗。實驗的結果:吃兩顆糖的小朋友,多數來自教育及社經地位較高的家庭。

從上述第一個實驗結果我們可以得知,「需求被滿足的方式」會影響孩子的成長結果。第二個實驗結果進一步得出,小朋友是否「能」吃兩顆糖,背後影響的最大因素來自於家庭的「教養」。顯見,父母教養的方式,對兒女之影響是無比深遠的。

此外,實驗的結果強調了需求的滿足方式對孩子成長的重要性。父母如果一味地無條件滿足孩子的需求,可能會養成孩子缺乏自制力、容易焦躁的性格,這並不利於他們面對未來的挑戰。

以下引用聖經中的例子,逐一說明,「無條件式的給予」與其可能引發的行為或態度:

輕易獲得:沒有挑戰性(佔盡便宜的羅得之擇)

羅得的選擇是聖經中一個經典的故事。當亞伯拉罕和羅得分道揚鑣時,亞伯拉罕給了羅得先行選擇的機會,讓他挑選自己中意的土地。羅得選擇了約但河的豐饒平原,這片土地肥沃且容易耕種,代表著輕易得到的好處。

然而,他的選擇最終導致他居住在罪惡滿盈的所多瑪和蛾摩拉,也象徵著他因追求短期利益而忽視了長期風險。這個例子強調了:輕易獲得沒有挑戰性的事物,可能導致錯誤的抉擇和後果(創十三10-13)。

立竿見影:躁急、無法自制(參孫的放縱與敗壞)

參孫是以色列士師時期的著名人物,以力量聞名;但他也是放縱個人慾望的代表。他不顧拿細耳人的戒律,並且追求外邦非利士的女子大利拉,結果遭到對方背叛,導致他失去力量,甚至眼睛被剜除。

參孫的故事象徵著立竿見影的追求帶來的危險,他因為無法控制慾望和渴求的立即滿足,而走向毀滅(士十六1-21)。

好逸惡勞:精力過剩、攻擊性強(以利兒子的巧取豪奪)

以利的兩個兒子在《撒母耳記》中被描繪為濫用祭司職權、侵占祭物的惡人。他們不願意按照律法獻祭,甚至強迫百姓將本不屬於他們的供品交出,踐踏聖職,使百姓在信仰上受到虧損。

他們的行為代表了一種好逸惡勞的生活態度,過度享樂且缺乏節制。他們的貪婪和傲慢最終招致神的憤怒,象徵著放縱的生活方式將帶來毀滅性的後果(撒上二1-12)。

理所當然:尊貴中的叛逆(押沙龍的失速列車)

押沙龍是大衛王的兒子,他具有王室血統和極大的潛力,但他最終反叛自己的父親,發動了一場政變。押沙龍的叛逆,源於他對於身分的過度自信,認為自己應當得到更多的權力和榮譽。他失速列車式的崩壞,象徵著對特權的濫用和驕傲,最終導致了他的死亡(撒下十五1-12)。

以上這四個例子,共同展現了缺乏挑戰或過度放縱所引發的種種人性弱點。從過度追求立即的滿足,到缺乏自制、驕傲自大,這些行為無一不預示著毀滅。

另外,以下聖經中的例子著重於「有條件的給予」,透過具備條件的選擇,展現出個體在挑戰、耐心與毅力中的成長與成熟:

有所取捨:思辨的認知能力(從爭鬧到寬廣之地的以撒)

在以撒的故事中提到,當他和他的僕人在非利士地挖井時,多次因為水源問題與當地人發生爭執。他們挖掘了幾口水井,卻屢遭他人搶奪。最終,以撒選擇放棄爭鬥,繼續前行,直到挖到一口沒有人爭奪的井,便稱其為「寬闊之地」(利河伯),象徵著神賜予他豐裕與和平。

這一例子強調了有條件的取捨和理性的選擇。以撒通過不斷調整與讓步,避免了無謂的爭鬥,且最終在和平中獲得成功(創二六17-22)。

耐心等候:情緒管控(約瑟的忘記與昌盛)

約瑟的故事顯示了耐心和自律的力量。在被兄長們出賣、淪為奴隸,並在埃及受盡折磨後,約瑟始終仰望神、耐心等待。他在法老的監獄裡度過了多年,最終因為替法老解夢,才被提拔為埃及的宰相。

當約瑟後來見到出賣他的兄長們時,他選擇了寬恕而非報復,展現出他在苦難中所學會的情緒管理與內心的堅韌。約瑟「忘記」了過去的仇恨,並且「昌盛」於他後來的職位,象徵著耐心等待的美德(創四一39-52)。

得來不易:與現實環境相符(牧童大衛與獅子的搏鬥)

大衛的故事展示了他在年輕時期作為牧童時,如何憑藉堅定的勇氣保護他的羊群,與獅子和熊搏鬥。這段經歷也為他日後所面對的艱鉅挑戰(如擊敗巨人歌利亞)打下了基礎。大衛的成功並不是偶然,而是透過與現實環境的搏鬥和經驗的累積而得。

他的例子說明了得來不易的成就,往往需要與現實的挑戰相互抗衡,而這也造就了他的勇氣與倚靠神的心(撒上十七34-36)。

意志堅定:超越的行動能力(但以理定時的禱告)

但以理被擄至巴比倫時,面對了許多來自外界的壓力和禁令,甚至被禁止禱告。然而,他依然堅持每日三次面向耶路撒冷禱告。無論法律如何,他始終遵循信仰的原則,展現了堅定的意志和超越外在環境的力量。最終,神在獅子坑中拯救了他,象徵著堅定的信心和行動能力。

這個例子強調了在挑戰中,堅定信靠神的意志與力量,能使人超越困難,達成不可思議的成就(但六10-23)。

以上這些例子共同強調了有條件的給予如何引導個體進行深思熟慮的選擇,展現了耐心、自律、勇氣與堅定的意志力。這些特質使人能在現實挑戰中脫穎而出,最終收穫持久的成功與滿足。

「無條件式的給予」與「有條件式的給予」之間存在著差異性。無條件的給予如同讓孩子輕易得到一顆糖,這類孩子往往缺乏挑戰性,無法面對困難。具體來說,這樣的孩子選擇了更方便快捷的生活模式,但最終卻喪失了長遠的目標和價值。

相反地,「有條件式的給予」則強調孩子需要付出努力和等待,才能獲得第二顆糖。這種教養方式,不僅能夠培養孩子的自制力,還能強化他們的意志力和耐心。無條件的給予容易導致孩子追求短暫的滿足;有條件的給予則是讓孩子能夠承受挑戰,並為長遠的成功奠定基礎。

從子女出生直到長大成人,父母總是無怨無悔地付出。雖然對子女的呵護及養育是必須的,但是面對子女的成長,父母也要懂得根據狀況及孩子的特性,以「有條件式給予的方式」來引導孩子的成長與發展。

所謂「有條件式的給予」是父母對子女的要求;「無條件式的給予」卻是一種寵愛,甚至溺愛。父母在供應子女的需求時,要懂得用「要求」來「教養」子女,而不是用寵愛、溺愛來放縱子女。正如經上所記:「管教子女的,必能使自己得著安息與喜樂」(箴二九17)。

愛的互動與形塑者

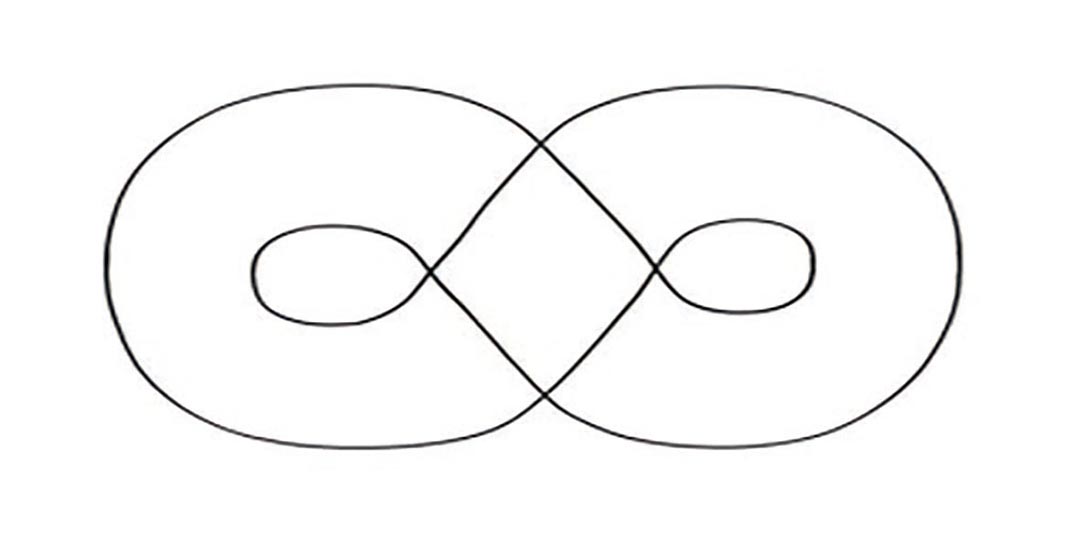

曲面平行線

以曲面平行線為例:在親子關係中,愛是最核心的要素。然而,隨著子女的成長,親子之間的愛往往會產生矛盾和距離感,這是因為子女逐漸追求獨立,父母則依然希望能夠保護和引導他們。這一過程如同平面上兩條直線,雖然曾經交會,但隨著時間的推移,便開始漸行漸遠。

「相交必相遠」是平面上兩條直線所呈現的特性。若將此特性用來描述親子間互動的關係,是頗為貼切的。子女由父母養育、提攜,親子間的關係有如相交的兩條直線。然而,隨著子女的成長,親子間的關係卻逐漸疏離,或是「看似」相交的兩條平行線,卻不再有真正的交集。另外,成長中的子女,對父母的愛時常「無感」,甚至感到厭煩與不耐。親子間存在著無數的衝突,或無止盡的冷漠與對抗。

這樣子的親子關係與家庭生活,當然不是我們所樂見的。那麼,依照聖經的教導,親子間該如何來改善此種情形呢?以下試用「曲面的平行線」並參考聖經的實際例子來說明,父母如何扮演好「愛的互動與型塑者」的角色。

我們以「曲面同心圓」中「平行且相交」的特性,來學習親子間良性的互動關係。在這樣「平行且相交」的互動關係中,線條之間是順暢且沒有衝突的,它們靈活、變通且富有彈性;更重要的是,這些線條形成了優美的交會與交集。

「曲面同心圓」不是以「橫切直入」、「亂了規矩」或「失了方寸」的條件來換取彼此間的交集。亞伯拉罕與以撒的關係,是父子同心同行的經典例子。在《創世記》中,當神要亞伯拉罕將以撒獻上時,儘管這是一個極為痛苦的挑戰,亞伯拉罕仍然選擇順服神的旨意,並帶著以撒同行。

在這段旅程中,我們看見了父子之間的同心,即便面對如此巨大的犧牲,以撒也順從父親,沒有反抗。這象徵著父子之間的和諧與信任,沒有任何強制的衝突,只有柔和的同心圓,體現了親子之間的深厚連結(創二二1-18)。

以下的例子使用「同心圓」和「曲面相交相會」的概念來詮釋親子之間的互動,探討愛、理解與寬容,如何在不同的關係情境中展現。前三個例子是「失圓」的例子;後三個例子則是「成圓」的例子。

亂徑失圓:在罪惡環境中成長的羅得女兒

羅得的女兒們自幼成長於所多瑪這座道德敗壞的城市,她們長期被環境影響而偏離正道,最後在困境中做出了錯誤的選擇──用計使父親喝酒,並在父親醉酒失察之下,發生了亂倫之事。

這個例子象徵著「亂徑失圓」──當家庭中的愛與引導沒有保持正確的方向時,孩子容易走上偏差的道路,失去圓滿的家庭關係。這提醒了我們,親子之間的關係需要時刻警醒與調整,否則容易在混亂中迷失(創十九30-38)。

偏心難圓:以撒與利百加的偏愛

在以撒與利百加的例子中,二人對他們的雙胞胎兒子──雅各與以掃,抱持著明顯的偏愛。以撒偏愛粗獷的以掃,而利百加則偏愛貼心的雅各。這種偏心導致了家庭中的緊張與分裂,最終甚至讓雅各不得不逃離家鄉。此一情境說明了「偏心難圓」的問題。

當親子關係中存在偏愛時,家庭便難以保持和諧的同心圓,親子之間的交會不再平衡,最終帶來的後果是無法彌補的裂痕(創二五28)。

二心無圓:雙重標準的米迦之母

從米迦之母面對米迦偷竊事件的態度轉變,充分展現了她的雙重標準,這為米迦帶來了錯誤的價值觀。

在《士師記》十七章第1至5節中,米迦偷了他母親的銀子。當他的母親發現銀子失竊時,起初先是詛咒那位偷銀者;然而,當米迦承認自己是小偷後,她立刻改變態度,還反過來祝福他。這前後如此巨大的反差,揭示了「二心無圓」的現象。她對偷竊的行為先是嚴厲譴責,在得知偷銀者是自己的兒子後,卻轉為輕易寬恕。

這樣的雙重標準,不僅沒有讓米迦感受到對與錯的清晰界限,反而向他傳遞了錯誤的信號,導致米迦也隨之偏離了正確的信仰與行為準則。(待續) |