撰文/Dei gratia|聖靈月刊574期-2025.07|主題/孩子戀愛了(上)

圖/盈恩

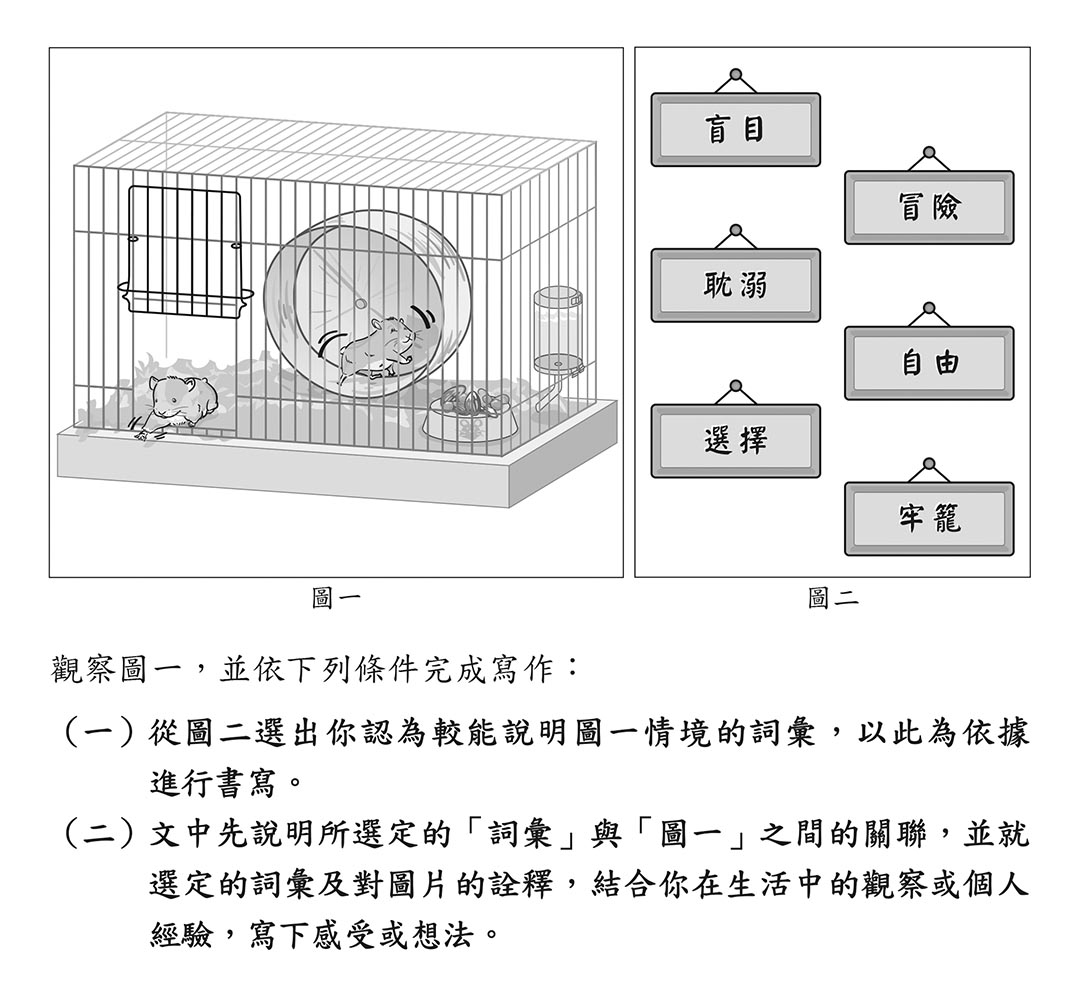

今年5月中,國中教育會考的第一天下午,手機顯示來自表姊的訊息:「太難了這作文!」我順勢點開她傳來的網頁截圖:

(圖片說明/出處:114年會考作文試題/臺灣師大心測中心)

114年(2025)會考作文題目:圖片中有兩隻倉鼠,一隻在籠內的滾輪裡跑著,另一隻則想跑出籠外,並提供「盲目、牢籠、自由、選擇、冒險、沉溺」六個詞語,請考生擇一詞語寫作。

當下直覺式回訊:「挺有趣的」,因為我的學生要等明年才要上會考戰場,心情相對輕鬆許多。看到這可愛的倉鼠圖及頭一回出現能「六選一」的作文試題,在沒有應屆考生、家長和師長的壓力與緊張感之下,反而覺得很新奇也挺有意思的。

「不好寫啊!這種題目是不是看它給你的圖片象徵什麼,再結合你的生活經驗去寫?」表姊又接著傳訊息過來。表姊的孩子今年才國一上學期,都還不到需要緊張會考的時機,竟對試題如此投入;我也覺得很驚訝,於是順手上網搜尋今年的會考作文試卷。

會考作文為「引導式寫作」,而「圖表入題」則是近幾年來的趨勢。和以往命題作文較明顯的差異在於:加入閱讀圖表的元素後,再結合學生本身對生活的觀察與經驗,來展現寫作表達能力。而「根據生活中的觀察或個人經驗,寫下感受或想法」,則是在基測時期即有出現的題目敘述。以此觀之,題目具有「新樣式」,但在「引導學生寫作」的前提下,這樣的命題反而為習慣閱讀圖片的孩子,提供更直觀的靈感來源。

表姊笑回:「孩子對他爸爸說:『就說叫你讓我養倉鼠了』,爸爸表示:『放心,考過就不會再出了啦!』」確實,通常大考試題中心考過的就不會再出現,但平心而論,也並非要養過倉鼠才會寫這篇作文。重點在於如何「看圖(客觀事物)」,以及「理解詮釋」(從題目所提供的字詞中,擇一作為自己對圖片的解讀與思考),最後連結自己的生活經驗進行表述。這樣的能力,看來已是現今學子應具備的基礎知能了。

我將這道試題分享給班上學生,請他們試著挑選其中一個詞語,寫在聯絡本生活札記的欄位中。隔天批閱時,不少孩子以「自由」、「牢籠」、「選擇」為題撰寫短文。其中,有個男孩與眾不同,以「冒險」為題寫道:「說不定在籠內跑的倉鼠已經冒險過,但發現外面太可怕了,才想當籠中鼠;而想要出去的那隻倉鼠不知道外面的人心險惡,所以才想出去冒險。」

這男孩平常成績一般,寫作測驗大約落在三級分(會考作文最高為六級分),但他這段敘述是將時間軸往前拉,設想倉鼠選擇待在籠內與往籠外跑背後的原因,這是我未曾想過的,所以印象特別深刻。

通常這類型的題目,學生很容易代入個人感受,如:以「自由」作為書寫題目,極可能代表自由是他所在意的或渴望擁有的;選擇「牢籠」的孩子,會留意到倉鼠被關在籠內,日復一日地跑著,進而連結到自己每天過著讀書、考試、刷題的乏味生活,猶如身處牢籠。

同一張圖片,每個人「觀」察到的「點」與挑選的詞語,往往不自覺地透露出其部分的心境,所寫之文章也會呈現出個人性情與特質。就會考作文而言,只要符合題意並依條件敘寫完整,即可拿到不錯的分數(四級分即算「達標」),而若能活用不同句式、適切運用修辭,引用事例、言例,並「進一步」寫出發人深省的內容,展現出較高的寫作能力,分數自然會跟著「升級」。

由此觀之,寫作能力的提升,究其根本,乃是要培養孩子對周遭人、事、物的敏覺能力,使之善於觀察與感受,得以分辨異同、優劣,並分析各種情境下為何選擇及如何選擇,進而懂得品味、鑑賞與換位思考等。這些能力,往往須於日常生活中悉心引導,無法一蹴而就。

至於是否要為了四級分以上的寫作能力而補習?其實,父母在家就可以藉由生活日常與新聞事件等,多和孩子聊聊天,從而鍛鍊孩子的觀點了!閱讀便是拓展視野、促進思考的一種形式。

紙本書因為沒有螢幕跳躍的畫面,對於穩定孩子的心性,提升專注力、想像力都有所助益,且邊讀邊想、前後翻閱對照,記憶、回憶和思辨力都一併鍛鍊到了。當然,提供給孩子的書籍,父母最好也事先閱讀,經過挑選再給予孩子較為合宜,也可因此與孩子多些話題,促進親子關係。

當然,我們也會使用網路資源,但其中過於龐雜、細碎的資訊,若不加以篩選、辨析、重整,經常是弊大於利,而這卻需要足夠的知識與思辨能力去掌握。年幼的孩子過早接觸,除了藍光傷眼之外,網路成癮的副作用,日後還得多花心思去處理,最後累的還是父母。不如省下買新款手機和網路費,將上網遊樂的時間,拿來運動健身、博覽群書,還能幫家裡免去一大筆補習費。

以校園現況來看,甚至還能省下孩子因網路成癮、網路詐騙、霸凌、早戀,與隨之而來的各種情緒困擾的心理諮商費。畢竟,網路的世界什麼都有,也什麼都要防備,而坊間作文班或許補得出分數,但要知道寫作能力背後的素養培育,才是重點所在。

個人觀點不免受其當下的心境與價值觀等各種因素交錯影響,而成長環境對於價值觀的形塑尤為關鍵。家庭是孩子最初且極具影響力的環境;但客觀而言,一個人長時間所處的環境、所接觸的人事物,對人格性情的後天形塑,皆具有「潛移默化」之效。這也是為何古代孟母要三遷,而現代買屋要選學區的主因了。

前些時日,應桃園教會之邀至大專團契分享,中午在教會享用愛餐。午休時間,我看見樓上另外有三個圓桌,其中幾個孩子在那裡認真讀書、寫作業,而媽媽們或陪讀,或指導課業。我感到十分不可思議,因為大部分的青少年在此休息時間,要不就是緊盯螢幕、拚命滑手機,要不就是三五成群外出買飲料和點心,桃園教會的孩子竟是利用時間複習功課。

我好奇詢問:「桃園升學壓力有這麼大嗎?這裡的學校算多,他們也才國一而已,需要這麼拚命嗎?」

「唉!他們是龍年寶寶啊!人多本來競爭就激烈,加上孩子在校曾無端遭受同學霸凌,連他自己都感覺到考上好學校的重要性。」表姊如此回答。

「原來如此,學校環境和同儕確實影響很大。為了能到風評相對較好的學校,有個安心學習的地方,現在提前努力,預先規劃也是好的。」

當孩子有了明確的目標後,發自內心為自己將來的生活預作準備,學校就不再是座「牢籠」;而為了一個更舒適的未來努力,生活就不再「耽溺」於無意義之事。忙碌於精進學業而不「盲目」,這些都是一種「選擇」。

有人將家庭、學校、社會、公司、教會,甚至信仰與婚姻視為「牢籠」。然而,是否為牢籠,往往取決於個人當下的觀點與心境。籠內的人想出去,籠外的人想進來。

有時,我也覺得生活不自由,想跑出籠外透透氣。問題是,當遇到日曬風吹雨淋,寂寞孤單冷,又想跑回籠裡取暖。有個保護傘,安心睡個覺,簡簡單單、舒舒服服過日子,似乎也沒什麼不好。

籠內籠外,或自由、冒險,或盲目、耽溺,不過就是一種「選擇」。除了出生無法選擇,站在人生路途的分岔處,唯有「擇己所愛,愛己所擇」。相信我們也曾費盡心思地精挑細選下一步,走往下一站。何況,親愛的主耶穌一直都在身旁,無論遭遇何事,相信靠著愛我們的主,必能得勝有餘。

誰能使我們與基督的愛隔絕呢?難道是患難嗎?是困苦嗎?是逼迫嗎?是飢餓嗎?是赤身露體嗎?是危險嗎?是刀劍嗎?如經上所記:我們為你的緣故終日被殺;人看我們如將宰的羊。然而,靠著愛我們的主,在這一切的事上已經得勝有餘了(羅八35-37)。 |